点击书封即可入手

书名:武夷茶叶之生产制造及运销

丛书名:茶人丛书

作 者:林馥泉 著;刘宝顺 叶国盛 校注

出版时间:2025年4月

定价:98.00元(精)

武夷茶书经典,饱含一代茶人以复兴华茶为己任的情怀。

“小”题“大”做,书写武夷岩茶多维面向。

长时在地调查研究,绘制武夷茶树品种谱系,留真非遗制茶技艺本味。

数据图表精细客观,微观探究武夷岩茶产销机理,感知武夷山社会历史温度。

非遗传承人刘宝顺、茶学教师叶国盛精校精注,呈现全新文本,接力茶人经典。

作者简介

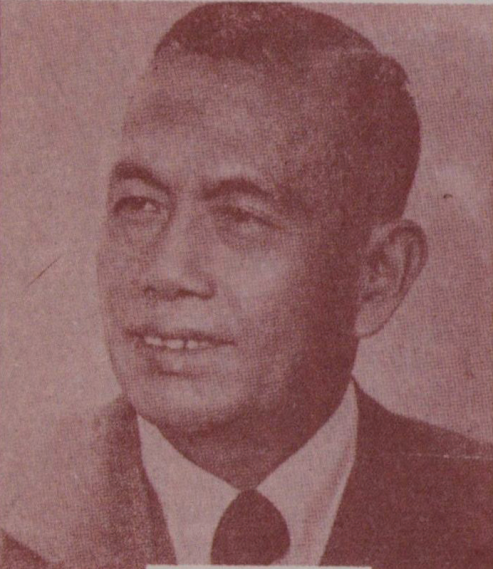

林馥泉先生像

林馥泉(1913—1982),生于福建惠安,后随父迁徙晋江。中学毕业后到上海立达学园攻读农村教育科。1936年考入福建省农教师资训练所,毕业后出任永安县建设科长,后期调任福建省农业改进处农事试验场技士兼总务主任。1940年3月调任福建示范茶厂担任技师,并任武夷直属制茶所主任,从事武夷茶的调查与研究。1941年应泉州民生农业学校之聘请担任教职,未几获得福建省政府甄送福建农学院进修。随后又被任命为石狮镇镇长,政绩突出。

抗战胜利后,林馥泉被遴聘赴台湾,参与接收台湾农业部门相关产业,担任技正,并兼任台湾省茶叶传习所所长、台湾省农林公司茶叶分公司台北第一精制厂厂长,致力于茶叶生产研究和茶叶人才培训。1951年,受聘为台湾区制茶工业公会总干事。此外,林馥泉推动中国功夫茶馆的成立,弘扬中国茶道,主讲“茶艺讲座”。编著《武夷茶叶之生产制造及运销》《乌龙茶及包种茶制造学》《台湾制茶业手册》《陆羽〈茶经〉白话注释》《识茶入门》《茶的种类》《选茶·泡茶》《茶品质鉴定》《茶之艺》等,另有《武夷岩茶的采制》《老长工漫谈茶事》《当前的台湾茶业问题》等文章。

内容简介

林馥泉《武夷茶叶之生产制造及运销》,1943年作为农业经济研究丛刊第二号发表,并发表于《福建农业》1943年第3卷第7-9期。全书分概述、茶史茶名及产量、生产经营、岩茶之栽培、岩茶之采制、制茶成本、岩茶品评、岩茶销售概况、结论等章节。作者时任福建示范茶厂技师兼武夷直属制茶所主任,深入武夷茶区及生产一线调查与研究,为该书的写作取得第一手材料。该书体例科学完善,内容全面细致,数据翔实,同时,茶厂与制茶工具等相关插图为作者所绘,极具价值。它是民国时期关于武夷茶的百科式全书,兼具关于武夷茶之文化学、茶叶科学、经济学、社会人类学、史学等史料价值。

校注者简介

刘宝顺,福建武夷山人,高级农艺师,国家一级评茶师,武夷山市茶叶专家人才库(审评专家组)成员,首批国家级非物质文化遗产武夷岩茶制作技艺传承人。曾任武夷山市茶叶科学研究所所长。曾获全国农牧渔业丰收奖二等奖、武夷山市科学技术进步奖三等奖、南平市科学技术进步奖三等奖,在《中国茶叶》《福建茶叶》《茶业通报》等刊物发表论文十余篇,出版《中国十大茶叶区域公用品牌之武夷岩茶》《廖存仁茶学存稿》等著作。

叶国盛,福建尤溪人,任教于武夷学院茶与食品学院,国家一级评茶师,中国国际茶文化研究会学术委员会委员,武夷山市茶叶专家人才库(茶文化艺术型)成员。发表茶文化相关论文十余篇,出版《武夷茶文献辑校》《中国古代茶文学作品选读》《学茶入门》《茶经导读》《宋代点茶文化与艺术》《廖存仁茶学存稿》等著作。

精彩试读(节选)

武夷岩茶传统制作技艺源远流长,传承有自。它发端于明末清初,有周亮工、阮旻锡、朱绅、王复礼等文人落笔,使之见诸历史文献,为乌龙茶制作技艺的起源与发展留下珍贵印记。民国以降,张天福、林馥泉、廖存仁、倪郑重、陈椽、姚月明、陈清水等茶叶专家延续传统,结合实践,提炼理论,钻研精进,与广大武夷茶人兢兢业业,使得武夷岩茶传统制作技艺在理论与实践二者皆有创获,并使之成为中国制茶法式的顶端。因此,它是经过武夷山历代茶人智慧创造和反复探索总结而传承下来的结晶,蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力和文化意识,体现着中华民族的生命力和创造力。2022年,武夷岩茶(大红袍)制作技艺作为“中国传统制茶技艺及其相关习俗”44项中的首项,入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

民国时期是武夷岩茶传统制作技艺理论化、规范化的关键时期,彼时有福建示范茶厂、中央财政部贸易委员会茶叶研究所先后设立于武夷山,一大批茶叶专家诸如张天福、吴觉农、蒋芸生、王泽农、陈椽、庄晚芳、童衣云、叶鸣高、刘轸、庄任、林馥泉、尹在继、陈舜年、廖存仁等在此工作,以复兴华茶为己任,作了大量的试验研究,也为武夷茶的调查与研究贡献了一系列成果,而最具代表性的即是林馥泉的《武夷茶叶之生产制造及运销》。

《武夷茶叶之生产制造及运销》分概述、茶史茶名及产量、生产经营、岩茶之栽培、岩茶之采制、制茶成本、岩茶品评、岩茶销售概况、结论等章节。附篇有武夷岩茶年中行事、记大红袍、名人咏武夷茶、武夷采茶山歌等内容。体例科学完善,内容全面细致,数据翔实,图文并茂。它是民国时期关于武夷茶的百科式著作,兼具关于武夷茶之文化学、茶叶科学、经济学、社会人类学、史学等史料价值。

数据详实,是本书的一大特点。林氏观“茶”细致入微,例如,对栽培的茶树品种的树高、树冠、叶片大小、锯齿多少、花冠直径、花瓣数量、花丝长短与个数等方面作了细致地记载;于武夷岩茶采制器具,亦有尺寸形制的描述;其中还有不少的调查表,包括《武夷岩茶分类表》《武夷全山岩厂概况调查表》等,有调查与记录,并予以对比与分析,多维度地记录武夷岩茶的各个面向。

此外,还有林馥泉的手绘图,其中有《武夷山碧石岩制茶厂平面图》,仍可与其现存遗址对照;还有一组是关于武夷岩茶采制器具等图,包括青篮、水筛、萎凋架等,图片上有基本的尺寸标记;另有采茶方法、茶青在水筛中摇动旋转情形、炒青、揉捻方法等示意图。这些手绘图,便于我们对文本的理解与阅读,包括有利于掌握制茶人规范准确的操作方法。

一部书写作,有作者的动机与初衷。林馥泉一方面盛赞武夷岩茶之卓越,又忧心其现状。因此,他爬梳史料,亲临一线,与茶师、茶农为师为友,全面论述武夷岩茶的科学,亦指出其不足之处,并提出改善建议。正如作者在文末说道:“上述数端为笔者所见,信笔写来,虽谓老生常谈,不足以言贡献意见,但事贵在实行,如可照计划进行,则岩茶之复兴,当不致如何困难,愿与诸君共勉之。”彼时茶人复兴茶业之愿望,与民生国运紧密联系,朴素而不凡的情愫生在在其中。

《武夷茶叶之生产制造及运销》从生产实际出发,其系统而科学的视角,使得其文本具有极大的价值,至今,武夷岩茶从业者、爱好者仍视其为经典,为武夷茶第一部专著,或以之指导生产实践,或用于研习武夷茶文化,“饮其惠”颇多。

关于本次的整理校注工作,一是《武夷茶叶之生产制造及运销》影印本限于底本的状态,其清晰度影响了阅读与利用。二是由于当时写作与印刷条件,文字上仍有部分的差错。加之此书的重要性和经典性,它理应有一个新的、好的版本。

继《廖存仁茶学存稿》之后,推出林馥泉的作品作为“茶人丛书”的第二种,以继续我们走近老茶人的旅程。茶人文献的整理工作,应谨小慎微;传承,本来就需原汁原味,恰是茶之真香真味。“茶人丛书”,以“茶人”之名,存一份感念与敬畏,为茶路后来者传递更多的智慧与精神,以弘扬中华优秀传统文化。

(编辑:张紫妍)